【保存版】人事のプロが紐解く経営組織論③ 組織の生成と発展について(後編)~-連載コラム-

皆さんは、「会社が一定のところまで来たけど、何か目に見えない頭打ち感があるんだよなー…」とか「組織ってどうやって成長させたらいいんだろうなー…」と感じること、ありませんか?過去、私は在籍していたいくつもの会社でそういう風に感じることがありました。

人事として経験・学習し、また人事コンサルタントとしてより専門性を高めていく中で、得た知見を「組織の各発展段階における危機」として今回お届けしていきます。自分で言うのも何ですが(笑)、核心的・本質的な内容で、保存版レベルといっても過言ではありません。

どのようなものか簡単に言うと、「組織にはそれぞれ発展段階があり、各段階で危機に直面するが、これを適切に乗り越えていけば組織として成長・成熟することができる。では、具体的にどうすれば良いか?」をお伝えする内容となっています。ぜひ、ご精読ください。

このコンテンツの内容

グレーナーの組織発展段階説

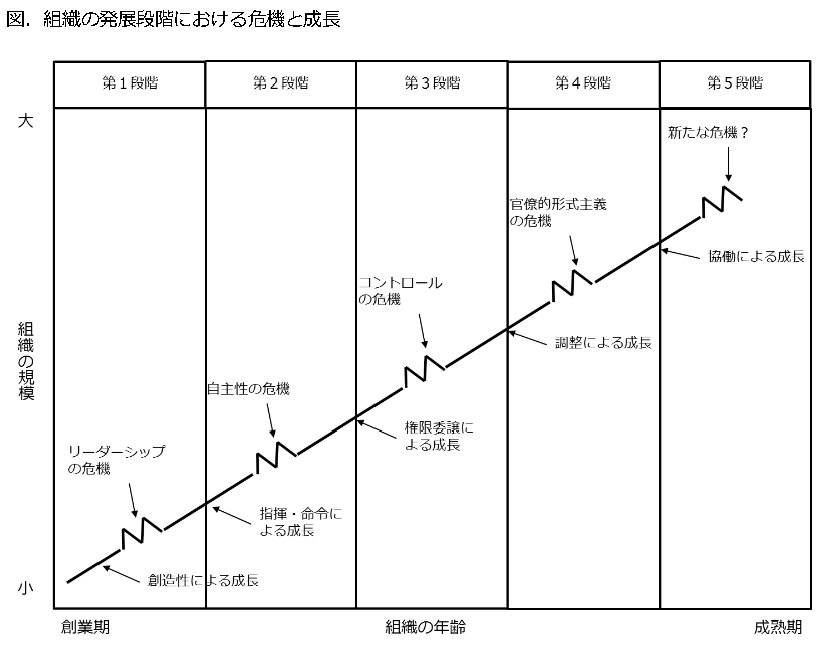

前回、ソークのS字曲線で組織の発展について概観を述べました。これと同様に経営学者のラリー・グレーナー(1972)は、ハーバード・ビジネス・レビューの中で、5段階の組織ライフサイクルモデルについて取り上げています(図.参照)。

ラリー・グレーナー「ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー(1979)」より

これは、組織の発展段階に応じて乗り越えるべき危機と成長するための必要な手立てについて示したもので、組織体制の構築において非常に有用な考え方です。私たちは、人事のプロとして、自社またはクライアントがどの発展段階にいるのかをつぶさに観察し、その段階に必要な人事施策を推進する必要があります。

その段階に応じた手立てであるべき理由は、「組織の能力が追いつかない」または「既に組織が乗り越えた危機である」からです。

例えば、前者であれば組織が小さい段階でルールやマニュアルを細かく整備したとしても、改定されるペースが頻繁になるだけですぐに運用が形骸化し、誰も見向きもしなくなります。つまり、ルールやマニュアル化を推進するのは一定レベルの組織体制が確立してから、ということになるわけです。

また、後者であれば組織がぶち当たっている課題を前にして「こうした危機には原点回帰だ」という経営トップの思い込みから、既に一定の成果を上げているはずの5S活動や挨拶運動をより細かく精緻に推進する、という話もあります。「何かしないと変化が起きない」という発想はわかるのですが、成果が出ることは稀です。つまり、組織は原点と現状とでは発展段階が違うので、打ち手もその発展段階に応じたものである必要があるのです。

グレーナーの組織ライフサイクルモデルでは、組織の発展段階は5つあります。

第2段階 指揮・命令による成長と自主性の危機

第3段階 権限委譲による成長とコントロールの危機

第4段階 調整による成長と形式主義の危機

第5段階 協働による成長と新たな危機

グレーナーによれば、創業者や経営幹部は、この5段階における危機を乗り越えるだけの実力(=能力や手腕、意欲)がないと自覚するならば、潔く身を引くべきであるとしています。

第1段階 創造性による成長とリーダーシップの危機

経営トップと創業メンバーは、自らのアイディアや能力を活かした新商品・新サービスを上市することに力を注ぎ、企業として成長していきます。経営トップは技術やアイディア、抜きんでた能力を有しており、それを世に広めたいという強い欲求が原動力になっています。これが初期段階における「創造性による成長」です。

この段階では組織規模は非常に小さく、コミュニケーションはメンバー間で常時、相互に行われます。朝まで夢を語り明かすといったことも行われ、「情熱」「執念」がメンバー間で共有されることによって事業規模が大きくなり、組織が拡大します。

組織が拡大すると、創業体験を持たないメンバーが増えて「組織的管理」を求められるようになります。経営トップは、経験が浅く勘所もまだ鈍いメンバーに仕事を任せることで「仕事が自らの手を離れる」ことを嫌いますが、かといって自分で行うと身動きが取れないジレンマに陥ります。また、メンバーも「何をどんな考え方で、どうすればよいのか」と経営トップからの指示や薫陶、リーダーシップを待っています。この「人を使う」「人に任せる」という葛藤が「リーダーシップの危機」というわけです。

人事のプロがここに介入するとすれば、経営トップがそもそも事業をそれ以上大きくしたいのか、そうでないのかを確認する必要があります。もし、事業を大きくするということであれば、「人を使う」「人に任せる」ということに慣れてもらうこととなります。

具体的には以下のようなことです。

①人を使う

・指示する業務は何のためのものか、誰に何を提供することか、どのような責任があるのか(=責任は上司が取ること)を理解してもらう。

・業務の内容、流れ、注意事項やコツについて理解してもらい、自らがやってみせる。

・メンバーに上記を理解したか紙にまとめさせて説明してもらい、実際にやってもらう。さらに、その結果をフィードバックする。

・メンバーに例外処理の仕方も教え、必要な知識やノウハウを教授する。

・メンバーに上記の一連資料を提出させて、その後も繰り返し使えるようにする。

②人に任せる

・メンバーの成長を認め、褒める。または、怠惰である場合は叱責する。意欲が見られず一定以上の成果も上がらない場合は、去ってもらう(創業段階で上手く合流できない、又は反目的なメンバーは成長を阻害するだけと考えるべき。この段階で「多様性」などと言って目的が異なる異質なだけのメンバーが増えるとそれ以上成長しなくなるので注意が必要)。

第2段階 指揮・命令による成長と自主性の危機

経営トップがリーダーシップを身につけて「人を使う」「人に任せる」といったことができるようになり、右腕となる幹部メンバーが出てくるようになると経営トップの想いを実現する組織へと成長していきます。これが「指揮・命令による成長」です。

組織として分業化と階層化が進み、営業部や生産部、管理部といった部門や部長、課長といった役職が生まれます。それぞれの役割が専門的になり、コミュニケーションがそれぞれに多方向・多面的に展開されるため、会社としての共通認識を作るための公式な会議体や書式が整備され始めます。

各現場で専門的に業務を進めるようになり、現場の管理者や従業員が業務に精通するようになると、次第に経営トップや幹部メンバーよりも業務そのものや市場の変化、顧客のニーズについて詳しくなっていきます。しかし、経営トップや幹部メンバーは創業当初の感覚が抜けておらず、トップダウンで指示を出すために「現場で起きていることに対処すべき」なのか「指揮・命令に従って対処すべき」なのか葛藤が生じるようになり、現場の自主性(=権限)を求めるようになります。これが「自主性の危機」です。

人事のプロは、この段階の経営トップや幹部メンバーに対して職務分掌を定め、各部門や管理者に対して権限委譲を進めるように促す必要があります。

経営トップや幹部メンバーは「自分のほうが詳しい、正しい」という感覚を持っているため、この時期は現場のことにあれやこれやと口を出すことになります。事実、その感覚・判断が正しいことが多いのですが、あまり口を出しすぎると次第に現場のメンバーが自主的に仕事をしなくなってしまい、「そんなに言うんなら自分でやってくださいよ。」と暗に態度で示す受け身型社員へと変貌していきます。

権限委譲については、大きく2段階が存在します。

第一段階では、起案権の移譲です。情報収集や提案を本人にさせてあげるようにし、安心してモノが言える環境にします。また、それが現場のメンバーに「自分でアイディアを出し、提案し、自分でやった」という手ごたえを感じさせることとなり、成長へとつながっていきます。

第二段階では、一定の業務遂行力が身についたと判断したら決裁権限そのものを委譲します。こうすることで組織全体のコミュニケーションは活性化し、いわゆる「ワイガヤ」で会社を盛り上げる風土ができるようになります。成長著しい時代のソニーやホンダなどがこうした形を取っていました。

この第二段階においては「職務権限一覧」を作成することが重要になります。これは後述しますが、懸案事項と決裁者、決裁金額等を一覧にまとめることで、誰もが一目で見てわかるようにします(当然、経営トップや幹部メンバーもこれを遵守しなければなりません)。この公式文書の存在が、現場に安心感をもたらすことになり、成果に勢いをもたらすツールとなります(ただし、メンバーが報連相などの基本動作を行なえないと単に暴走するだけとなるので、一定レベルの育成が必須となります)。

また、部門が分かれて分業化が進むために「職務分掌一覧(呼び方はいろいろありますが)」を作成することも重要になります。これは、各部門がどのような役割・責任を担っているのか、具体的に何をする部門なのかについてまとめたものです。一般的には、単に担当業務が列挙されているに過ぎないケースが多く、各部門のつながりや責任の所在が理解できなくなるためにセクショナリズムが進行する原因になります。

職務権限一覧、職務分掌一覧については作成後、定期的にメンテナンスしないと形骸化していきます。できる限り、経営トップと幹部メンバーは組織を変える度に自ら作成することを薦めます。経営トップ自らが作成することで「その部門は何のために存在するのか」「その部門は事業計画の中で何を成し遂げなければならないのか」「関係部門に何を気遣わなければならないのか」が明確になります。これにより、各部門とその下に紐づく業務に魂が宿ることになり、現場従業員が自らの存在意義・価値を実感できるようになります。

これと併せて、人事の機能である採用、教育、人事制度、労務管理体制を徐々に整備していくことが望ましいといえます。それは、採用は組織の拡大に、教育(OJTメイン)は現場の戦力化に、人事制度は意欲の向上に、そして労務管理は定着率の向上にそれぞれ寄与し、トータルで安定的な組織の成長に貢献するからです。

ただし、一度にすべてを網羅することはできないため、それぞれを数年かけて整備することになるでしょう。外部から人事コンサルタントの支援を受けると、各々の構築は比較的短期間で成し遂げられます。「10年近くもかけていられない」ということであれば、時間をお金で買う、という考え方で進めるべきといえます。

第3段階 権限委譲による成長とコントロールの危機

経営トップが権限を委譲し、各現場が自主的に業務を進めるようになることで創意工夫が生まれ改善活動が進み、組織全体で大きな成果を出せるようになります。この頃になると、経営トップが思いもしなかった新しい商品やサービスが生まれるようになってきます。これが「権限委譲による成長」です。

組織的には、各部門が専門性を確立させて独自の進化を遂げ、立場に応じたものの見方や考え方、価値観が醸成されていくことになります。しかし、それと同時に各専門的な立場に応じた独自のものの見方や価値観が形成され、やがてセクショナリズムへとつながっていくこととなります。

例えば、営業部が「業績が上がらないのは生産部が作る新商品が市場動向を的確に掴んでいないからだ」と生産部を非難し、生産部が「新商品が売れないのは、営業部が古い売り方に固執しているからだ」と営業部を非難するといった具合です。また、営業部内におけるテリトリー争いが発生したり、販売方法のノウハウを共有しない、極端な成果主義から部下を育成しない、といった部分最適行動が生まれるようにもなります。組織が経営トップの手を離れてしまい、統制が取れなくなってしまうのです。

経営トップは、こうした部門間の対立をどう打開して一つにまとめていくべきなのか頭を悩ませます。これが「コントロールの危機」です。

人事のプロは、階層別教育に力を入れる必要性を経営トップに提案します。

なぜ、階層別教育が必要かというと、セクショナリズムを生む原因の多くが、各部門の管理者が各自の部署(組織)の発展段階のどこかでつまずいているからです。具体的には、「部下との人間関係を築けていない」「本来部下がすべき現場の業務を一段階降りて自ら対応してしまう」「部下に業界やビジネスモデル、仕事の全体像について考えさせていない」「専門分野の価値観を優先に考えてしまう」からなのです。

そして、管理者の多くはプレイングマネージャーであるがゆえに、上記のような考えや行動を取る余裕がありません。そこで、管理者がマネジメント業務に専念できるようにするために、管理者自身の業務負担を減らす必要が出てきます。そこで、管理者の右腕となるリーダークラスの育成が必要不可欠になってきます。

よって、管理者教育とリーダー教育を階層別教育として体系化していきます。

これは、人事が外部の講師を呼んで知識やノウハウを指導してもらうことをきっかけとして、経営トップや幹部メンバーが管理者と向き合って個々に話し合い、次世代経営者としての全体最適な考え方を育てていく土壌と呼んで良いでしょう。

イメージとしては、外部講師が伝えた内容を、経営トップや幹部メンバーが実際に社内に起こっている事象で説明し、経営層として取り組んでいることを説明しつつ、現場側のあるべき姿や行うべきことをリーダーたちと話し合っていく。そして、会社の押しつけではなく、本人が「どうなりたいか、どうしたいか」にも個別にフォーカスしていく、といった具合です。

また、管理者の中には、マネージャーとしての適性に欠けるために何度教育をしても管理能力が身につかないという事象も発生します。これは、優秀なプレーヤー=優秀な監督ではないことを意味していますので、優秀なプレーヤーのモチベーションを下げることがないように、スペシャリスト職や専任職といった形で処遇する必要が出てきます。このタイミングで、人事制度も単線型から複線型へと変えていくこととなります。

第4段階 調整による成長と官僚的形式主義の危機

経営トップや経営幹部が、部門横断的なプロジェクトや勉強会を組んで互いの利害や価値観を理解する場を設けたり、部門を預かる現場管理者に個別に話し合っていくことで視点を引き上げていきます。これがうまく実を結ぶと、管理者に「全体最適にするにはどうすれば良いか」という発想が身につき、さらに事業と組織が大きくなります。これが「調整による成長」です。

しかし、こうした本質的な成長を遂げる企業はそれほど多くはなく、通常は経営トップが自らのリーダーシップを発揮してその手腕で全体最適な判断を下したり、部門に優先順位づけをすることによって(力づくで)全体最適に近い状態に持っていくことになります。

この頃になると組織は非常に大きくなり、能力が高く予想しない独自の方法で成果を上げる部下や、一方で思わぬトラブルやミスを発生させて損害を出す部下が増えてくるために、管理者自身も自部門をうまくコントロールできなくなってきます。本来であれば、次世代リーダーとなりうる優秀な部下に権限委譲して、新たな成果を上げていけば良いのですが、そのようなケースばかりではありません。

管理者は自部門の成果を上げなければならず、その成果は「自らが狙って上げ得たものである」ことをPRしたいと考え、それと同時に「優秀な部下に追い越されては困る」と考えます。創業時にあったような経営理念やロマンを実現したいといったメンバーは少数となっていき、大多数は組織の中でいかに上のポストに就くか、いかに今のポジションを守るか、というポスト争いに焦点が移っていることが背景にあります。

そこで、管理者の中には現場の情報を手に入れるために日報や報告メールなどを細かく提出させたり業務の一挙手一投足に承認を求めさせるマイクロマネジメントに走ったり、自身の威厳を示すために部下に情報をあえて下ろさない、部下の要望を上層部に通さない、些細なことで叱責を繰り返す、といった行動を取るようになります。そうすると部下も「組織の中でいかに上手に立ち回るか」「組織の中で情報をいかに早く入手し囲い込むか」といった社内政治色が色濃くなっていきます。戦っているのは本来ライバル会社であるはずが、社内で戦うような状態となってしまい、余計なエネルギーを費やすこととなるのです。

こうなると風通しや雰囲気が悪くなるため、能力が高く意欲もある従業員はシラけて会社を去っていくか、社内の体制に正面から批判し変革を迫るようになっていきます。会社には「リスクを取らず、行動を起こさず、口が達者な」従業員が残るようになっていき、業績は伸びなくなります。

このように、会社のムードを管理できず情報も上手く吸い上げられない状況を「統制が取れてない」と判断する経営トップや経営幹部は、どこから手をつければ良いのかと頭を抱えるようになります。

そこで、管理部門(スタッフ部門)が「コンプライアンス」「全社ルールの厳格化」「標準化・マニュアル化」等と称して、全社統一の規格を作ろうと提案します。良いことなのですが、やり方を間違えると官僚組織主義(=大企業病)の始まりになってしまうのです。

実際のところ、ルールは作った者勝ちなので、管理部門が大義を唱えて現場を巻き込んでルールを作り、それを適用していきます。一旦は、こうしたルールや標準化によって成果が上がるようにみえますが、このルールが都合の良いように利用されていくと良くありません。(これをライン‐スタッフ問題といいます)

例えば、「稟議書の提出が遅くて決裁が事後になっているのは問題だ」と管理部が営業部を追及したとします。営業部としては「顧客から早急な対応を求められ決裁を待てなかったので、顧客満足のためにやむを得なかった」と言いますが、稟議決裁が遅れたことは事実であるために、日々イレギュラーが起こる営業部側は不利な状況に追い込まれていく、というわけです。そして、ミスを二度と発生させないようにルールが次々と作られていき、業務そのものが複雑化していきます。

やがて、新しい取り組みやアイディアを提案しても「それはルールに則って決裁を得たのか」「職務権限の範囲内か」「それは絶対成功するのか」「コンプライアンス上問題ないのか」「過去のやり方と矛盾するのではないか(=一貫性に欠く)」という確認のための確認、手続きのための手続きが増加し(=公式化)、現場側の権限は中央に集められ(=集権化)されていくこととなります。

そして、組織全体に「職務以外のことをすると何を言われるかわからない」「余計なことはしないほうが良い」「どうせ提案しても無駄」「無難に仕事をしよう」という空気が蔓延していくことで従業員が皆「自分の城(=既得権益)」を守ろうとするようになります。こうして、電話がたらい回しにされる、といった出来事が社内外で発生するようになります。

こうした組織風土は「官僚制の逆機能」と呼ばれています。これを取り上げたのは、ロバート・マートンですが、以下のような現象を取り上げていますので紹介することとします。

①訓練された無能

ルールを頑なに守ることで状況変化に対応しなくなり、結果として著しい生産性を欠く状態になることを言います。環境の変化よりも組織の規則の優先順位が高いことによって生じます。「それはルールなのでできません」といった類のことです。

②最低許容行動

ルールはもともと「最低限守るべき行動基準」のことですが、ルールを曲解することによって処罰されない程度にしか行動しなくなり、成果を上げられなくなることを言います。「ルールさえ守っていればいい」といった類のことです。

③顧客の不満足

ルールを頑なに守る、ということは顧客のニーズよりもルールを優先することになるので、当然ですが顧客の不満を買うようになります。

④目標置換

もともとルールはある目的を達成するために作られたものですが、それを繰り返すうちに忘れられてしまい、やがて「手段が目的化」して本末転倒になることを指しています。

⑤個人的成長の否定

官僚制組織では「手続き」「作業」が主となり効率が要求されることによって、「個人の内面の成長」には目が向けられなくなることを言います。俗にいう「人が育っていない」というのはこうした事象も指します。

⑥革新の阻害

ルールは全てに優先するため、ルールに反する新しい考えや行動は規制されます。ルールの一貫性に欠くからです。

ここまで説明するともうおわかりと思いますが、企業業績は下降を辿るようになります。これは、市場の変化よりも組織内のルールに適応しようとするために組織が硬直化してしまっているからです。

このようにして、従業員の意欲や行動力そのものを硬直化させたり、新しいことを考えたり行動したりしようとする意欲を削いで無気力にさせてしまうことを「学習性無力感」と呼びます。一度そうした無力感を学習してしまうと、人間はなかなか元のような思考・行動がとれなくなることがわかっています。その根の深さに気づいた経営トップや経営幹部は「近頃は会社全体に元気が無くなった」と嘆くようになります。これが「官僚的形式主義の危機」です。

ここまでくると組織風土の問題となってくるため、経営トップが声高に改革を叫んでも、人事のプロが何か新しい仕組みを入れても、そう簡単に物事は解決しなくなります。この段階になると海外拠点を置く組織もありますが、海外拠点からすると「非常に業務を遂行しづらい組織」に映り、企業としての魅力が薄く人の入れ替わりも激しくなります。

こうした官僚的組織においては、管理部門(スタッフ部門)が実権を掌握しつつあるため、パワーバランスをどのように牽制しコントロールしていくかが重要となってきます。そのためには、最終的な権限を持つ経営トップがこの状況に真摯に向き合い、自身の進退を賭けて本来あるべき姿を取り戻すための決断を下す必要が出てくるといえるでしょう。

第5段階 協働による成長と新たな危機

経営トップや経営幹部は、相当な危機的状況に追い込まれるところまできて、ようやく抜本的な変革に着手します(場合によっては経営陣が交代します)。行き過ぎた官僚的形式主義を立て直すために、反動的に「人間らしさの回帰」を求めてルールを変革していきます。この時点では組織は相当な規模となり、強力な風土が出来上がっており慣性の法則が働きますので、普通に経営トップが方針や戦略を説明したところで何も変わりません。変革(=個人の認識を変える)には相当なパワーと腹の括り方、労力と時間が必要となります。

新しいルールに従わず、官僚主義に固執する管理者や組織全体に良い影響を及ぼさない幹部社員は去ってもらうことも必要になるでしょう。これにより、多くの社員が去ることが予想されますが、大胆に変化を遂げるということはこれまでの安定的な何かを「捨てる」ということです。経営トップが独立のためにサラリーマンという安定的な立場を捨てたのと似た感覚です。

この、人間らしさの回帰に基づく変革については、経営トップが「利害関係者に遠慮及び躊躇することなく」大胆に大ナタを振るうことにより、「中央集権化された権限を現場に与えてリスクを取れるようにする」ということで回復していきます。

この形は企業によって様々ですが、「分社化する」「従業員を独立させて新たな事業を創出する」「自由な発想や発言ができるような会議体を設ける」「小さな実験と成功体験を味わえるようにする」「理念経営を何よりも優先させてルール優先主義に鉈を振る」「適用するルールの優先順位を決める」といった行動となります。

変革を推進していく中で、理念実現や目標達成に向けて「会社を良くしたい」と切に願う従業員が自らの身を差し出してくるようになります。こうした従業員少しずつ増えてきて本当のリーダーとして台頭してくると組織の風土は変わってくるわけです。これが「協働による成長」です。

また、この段階にまで組織が成長すると、ビジネスモデルそのものが市場の飽和状態に近づき(=マンネリ化)、それ以上大きくなれないといった課題が出てくるようになります。こうしたことが「新たな危機」ということになります。経営トップは、次の組織ライフサイクルを描けるように、既存事業そのもののイノベーションと新たな事業の構築を求められるのです。

人事のプロとしては、この段階になると採用や教育、人事制度といった人事実務に留まりません。この組織の「根底にある社会的な存在意義・価値」をベースとして、時代に合わせた新たな事業の構築や新商品・サービスの創出を支援していくことが求められるようになります。

例えば、新規事業の構築であれば、リクルート社の「New Ring制度」に見られる新規事業のアイディアを競わせる社内コンペの実施、社員に対する独立支援制度等を整備します。また、新商品やサービスの創出であれば、3Mやgoogleが実施しているような業務時間内での自主的な研究開発時間の確保、施設や設備の利用の許可などです。こうした制度を整備する際、社員が「本当にやっていいのだろうか。評価は下がらないだろうか。」といった不安を払拭する促進活動が必要になります。

これと併せて、既存事業のスリム化と標準化を図ることが重要となります。市場全体が飽和に達し、既存の商品・サービスは陳腐化するためにコストを削減していくことでしか利益を創出できないからです。よって、イノベーションが起こらない以上は、専ら定型的な業務を遂行するだけのマネージャーやスタッフは、昇給余地や賞与原資は低くならざるを得ないといえます。不利益変更云々によって人事制度を変更できないようであれば、生産性を維持向上するために、目標設定の難易度を高めたり、役割を兼務させるなどして運用でカバーするようにしていきます。

いずれにせよ、ビジネスモデルが成熟しきった組織と新しいビジネスを興そうとする組織は社内では共存しづらいので、分社化していくほうがお互い伸び伸びとできるはずです。セブンイレブンでも、元々はイトーヨーカドーと事業的に相容れないことから、分社化してスタートしていますからね。

以上、組織を発展段階に沿って眺め、各段階における課題と対処について俯瞰しました。皆さんも、自社またはクライアントを置き換えてみて、今どの段階にあるか?どうすべきなのか?を考えることができると思います。

組織の発展段階、そのタイミングに応じて経営トップは人事のプロを含む経営幹部で一致団結して、組織の在り方や権限委譲、そして採用や教育、人事制度を含む人事実務を変えていく必要があります。

そのためにも、人事やコンサルタントは、経営者と組織の発展段階について時間を取って本音で十分に話し合う場を設け、「経営者としてどうありたいのか?」「会社をどうしたいのか?」「従業員にどうなって欲しいのか?」を明確にしていくと良いでしょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

ココロデザイン株式会社 代表取締役一本 亮

1978年生まれ。福岡県福岡市出身。東京海上日動火災保険株式会社等の勤務を経て、健康食品メーカーであるキューサイ、化粧品や医薬品を製造販売する新日本製薬の人事部門で組織編成を始め、採用・教育・人事制度・労務管理等の人事実務全般に従事し、制度設計と運用の両面で成果を残す。

2014年ココロデザイン株式会社を設立、ベンチャー企業~東証一部上場企業に至る人事戦略から実務に至るコンサルティングを手掛ける。2018年、人事経験をベースに人材定着・育成に有効なクラウド型定着検査サービス「ココトレ」をリリース。中小企業のみならず上場企業や大学等の教育機関も活用。